لا يمكن فصل سينما أي مبدع عن هويته القومية، فن السينما والفنون عموما لم تتطور إلا بدعم البرجوازيات لها إما بشكل تمويلي صريح أو من خلال الجمهور الذي يقطع التذكرة ويجلس في الظلم ليتفرج في صمت ويشجعها باستمرار. ومع ضغوط الرأسمالية الهوليودية جاءت حتمية ظهور سينما بديلة مغرقة في الواقعية وتسليط الضوء على الذين يقبعون في ظل الهوامش. أغلب هذه الأقلام للأسف ظلت بلا خلفيات نظرية تأسيسية ومعايير مشتركة، لسبب رئيس هو تمسك أصحابها بذاتيتهم بالرغم من النضال الحقيقي أو المزعوم في تبني رؤية الآخر المطحون. يتساءل المخرج الأمريكي المثير للجدل مايكل مور في فيلمه الجديد عن الذي يمكن أن تنفتح عليه الولايات المتحدة في بلدان بقية العالم، وما الذي يمكن أن تتعلمه من ذلك، وفي سبيل الإجابة يزور عدة بلدان في أوربا وأفريقيا معتبرا نفسه (رحلة رجل واحد) يحاول أن يفهم أفكار الناس هناك وكيف يرون أمريكا العظيمة! هذا النوع من الأفلام يعشقه مور المولود في منتصف الخمسينيات، الأفلام التسجيلية ذات الطابع الخفيف الكاشف، منذ أول أفلامه (روجر وأنا) عام 1989 والذي أنتجه بنفسه ليتحرر من سلطة الشركات العملاقة، يتحدى فيه وبه تعنت الرأسمالية الأمريكية، فهو مولود في ولاية ميتشجن لأسرة من الطبقة الكادحة ذات أصول أيرلندية، درس الصحافة ثم تحول إلى صناعة السينما، وكان نجاح فيلمه الأول دافعا قويا لينتهج طريقته التي جعلته أنجح مخرج للأفلام الوثائقية الطويلة. يهاجم فساد مؤسسات الدولة بجرأة، ويكشف مطامع رجال الأعمال، حتى فاز بأوسكار أفضل فيلم تسجيلي طويل عن (ضربة الكولمبيني) عام 2002 ثم السعفة الذهبية عن (فهرنهايت 9/11) عام 2004، ضربته الكبرى التي يسخر فيها من جورج بوش، وبلغت إيراداته أكثر من مئة مليون دولار ومكَّن هذه النوعية من الأفلام أن تكون لها سمعة جيدة في السوق. قبض عليه وهو يصور فيلمه (النوم الآن في النار) عن تظاهرات وول ستريت، وقال الكثير من التصريحات المستفزة للسياسة الأمريكية، أقصرها وأكثرها جرأة “لا يوجد إرهاب كما يزعمون”!

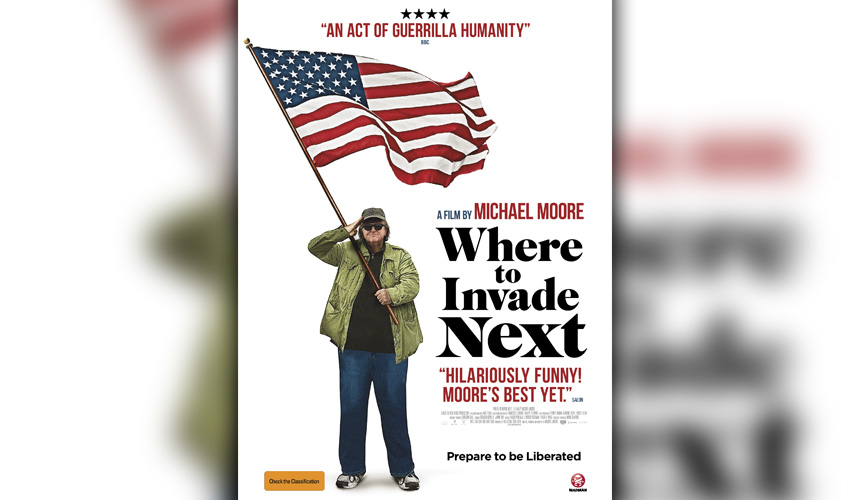

في أحدث أفلامه يحدد موقفه بأفيش يحمل فيه علم أمريكا ويرتدي كالعادة قبعة البيزبول ونظارته الشمسية، إنه ينتقد أمريكا بشراسة، لكنه فخور بأنه أمريكي يحب بلده. ولم يتهمه أحد هناك بأنه عميل أو خائن. ويستهل الفيلم بلقطات أرشيفية لقصف أمريكا لفيتنام وكوريا ثم العراق وأفغانستان، ويسأل بصراحة: هل تستغل الولايات المتحدة الضرائب التي يدفعها الشعب الأمريكي في خوض غزو جديد على بلد غافل؟ ووجه كلمة لميركل، المستشارة الألمانية، قبل عرض فيلمه: “إنكم في ألمانيا لا تقولون مثلنا: وما شأننا، وهذا رغم أن أمريكا هي المسئولة عن ما يحدث في العراق وسوريا وهذه المنطقة من العالم.” ويقدم في فيلمه الجديد (أين سيكون الغزو القادم؟” الذي بدأ اخراجه في 2015 ويعرض الآن، عدة لغات، الألمانية والنرويجية والعربية والفنلندية والبرتغالية والإنجليزية بالطبع، والإيطالية والفرنسية، وحمل الأفيش عبارة (أخطر كوميديا لمايكل مور على الإطلاق) وأنتجته شركة (كلب يأكل كلب!) بالتعاون مع (آي جي إم)، ومدة عرضة ساعتين بالضبط. ووفقا لمور، لم يتم تصوير لقطة واحدة منه في الولايات المتحدة. وهو أول أفلامه منذ ست سنوات، وكان آخر فيلم قدمه هو (الرأسمالية: قصة حب) عام 2009.

ماذا لو أن أمريكا قررت غزو بلد جديد؟ هذه المرة ليس هجوما أو لتربية الشعوب، بل على العكس، لتتعلم منهم! يبحث مور عن الإجابة بافتراض غزو إيطاليا كبداية، فيكتشف أن هذا البلد العريق غارق حتى أذنيه في مشاكل بيروقراطية بين أصحاب الشركات الكبيرة والموظفين وهموم الحياة اليومية من دفتر الحضور والانصراف إلى أيام الإجازات. يفاجأه أن سلوفانيا التي يظنها فقيرة تمنح الدراسة الجامعية بالمجان لجميع الشبان هناك، حتى الأجانب منهم. الضباط عندهم يوزعون منشورات تدعو للتعليم الجامعي في المسارح والسينمات، بينما تلاميذ المدارس في فنلندا لا يدخلون الامتحانات، ولا توجد امتحانات أو واجبات منزلية من الأساس. نظام التعليم هناك لا يدقق في النتائج ويتبع خطة تعليم متحررة جدا. في فرنسا، يحرصون على تغذية التلاميذ بوجبة غداء صحية والمزيد من الحرية في واجبات التعليم. عندما يزور ألمانيا يجد أنهم يدفعون رواتب سخية للعمال، والشركات تدعم الاتحادات العمالية وتشجع تأسيسها “إذا منحت العمال قوة،” يقول له أحد أصحاب الشركات “فإنها تعود بالنفع على الجميع.” وينتقل من البرتغال التي منعت فرض عقوبة على تعاطي المخدرات، لهذا قل انتشارها! إلى متحف الهولوكست النازي، ويشير إلى تجاهل حقيقة أن أمريكا نفسها نشأت على جثث العبيد وحرق الزنوج والهنود الحمر سكان الأرض الأصليين. ودهشة من الميل الجنوني لتمجيد الغزاة، وهل يمكن أن نتوصل إلى صيغة تعايش أفضل دون الخوض في حروب تكلفنا ملايين الضحايا؟

إن مخرج الأفلام الوثائقية د. وجدي كامل يرى أن مصطلح السينما البديلة يحتاج على تعريف جديد، وأنه إذا ما أردنا اعتماد مصطلح السينما البديلة فيجب اعتماد النظام السينمائي أولا، أي أن يكون النظام السينمائي بكافة عناصره وشروطه متحققا في بلد ما، بلد حقق العدالة الاجتماعية قبل أي شيء. والفيلم هنا يسأل: هل يمكن أن تحقق الشعوب السعادة لمواطنيها، ببساطة؟ يبحث عن الإجابة بالدمج بين لقطات وثائقية ومشاهد تلقائية للناس مع لقاءاته المرتبة من قبل. ترتكز لقطات طويلة على رجل الشارع الذي تؤمن به كاميرا مور على غرار سينما عاطف الطيب. يدخل بآلة التصوير في سجون النرويج، المعاملة آدمية جدا. هناك أب نرويجي تعيس فقد ابنه في هجوم إرهابي على معسكر صيفي للشباب، الإرهابي هو شاب مختل حُكم عليه بواحد وعشرين سنة، وهي أقصى عقوبة هناك. وبسؤال الأب المكلوم عما إذا كان يتمنى إعدامه، يجيب: “لا أملك الحق في قتله.” الكاميرا هنا تنتقل من مكان المحادثة إلى أفق رحب، وتقول، إن اختناق الحريات في الولايات المتحدة بعد تفجيرات سبتمبر تحتاج إلى نظرة من العالم الآخر.

ينتقل إلى تونس ليلقي الأضواء على ثورة الياسمين وتحية محمد بوعزيزي ويحاور زعيم الإسلام السياسي راشد الغنوشي، وهو حوار دبلوماسي لا يخرج منه بمعلومة مفيدة، على عكس لقاءه بريم التونسية التي تخبره بصراحة: ” إننا نعرف عنكم كل شيء، نرتدي ملابسكم ونشاهد أفلامكم ونأكل طعامكم، ولكنكم لا تعرفون أي شيء عنا.” وتركز الكاميرا على مسيرة المرأة غير الناجحة هناك بالرغم من وجود مركز حكومي يساعد على الإجهاض، وبعدها ينتقل إلى المسيرة النسائية في آيسلندا عام 1957 التي انتهت بانتخاب أول رئيسة للبلاد في 1980، يلتقيها مور ويجري معها حوار ثري. قبل أن يزور بعدسته ما تبقى من جدار برلين: “لم أكن أصدق أنني سأرى انهيار برج برلين، أو سقوط الحكم العنصري في جنوب أفريقيا، لأم أكن أصدق أنني سأشهد الإفراج عن مانديلا.” تلك الطريقة في اكتشاف أهمية كل ما هو خاص، والاحتفاظ –في الوقت نفسه- بكل ما هو غريب!

د. هاني حجاج – مصر