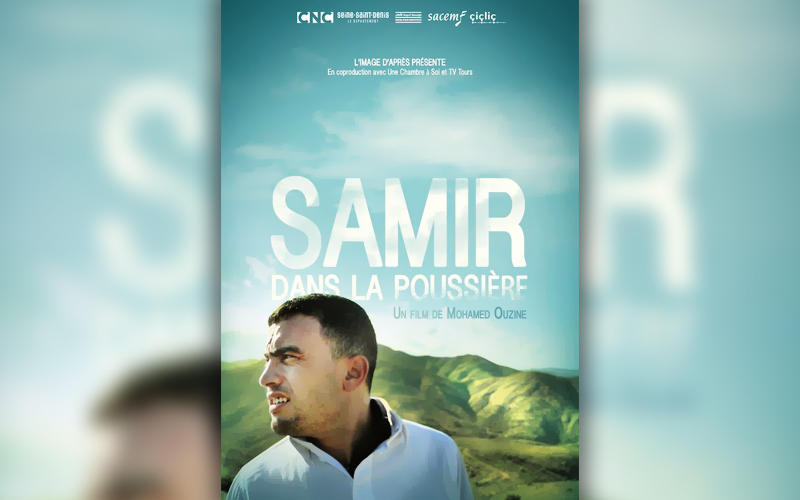

«لماذا اخترت أن تصور هنا؟ .. لماذا تصور الحجارة والجبل؟! .. إذا كنت مكانك لذهبت لأصور أشياءًا أجمل» .. هذه الأسئلة التي سألها «سمير» بطل الفيلم -وستتكرر أكثر من مرة- وهو ابن أخت المخرج الجزائري الأصل محمد أوزين معاتبًا إيّاه على اختياره تصوير هذه المدينة القاحلة. المخرج العائد من بلاد المهجر، إلى وطنه الأم بعد وفاة أبيه، وجد نفسه وجهًا لوجه أمام بيئة مغايرة تمامًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبكل مكوناتها الثقافية والفكرية، فقرر أن يصنع فيلمًا يعيد فيه اكتشاف تلك الهُوية التي لم يعشها أبدًا، فهو لعب داخل الفيلم دور بطل موازي مُستبطَن، كشفت عنه خياراته الفنية كوسيلته في التعبير عن رؤاه المغايرة لابن أخته، الشاب العائش بالفعل في هذه البيئة ونما وتربى فيها وبلغ من العمر 33 عامًا. فللفيلم بطلان إذًا أحدهما رأيناه أمام الكاميرا والآخر كان خلفها. وإن كان ذلك لا يضعهما في مكانة متساوية، فسمير أولًا وأخيرًا شخصية داخل فيلم أوزين، والمخرج هو رب العمل، وما أظهره سمير ظهر بعيون المخرج، فسمير كشخصية ليس مستقلًا تمامًا عن سلطة المخرج في سرد حكايته، فوجهتي النظر في النهاية في رؤية الهُوية تعود لأوزين، وهي رؤية المخرج.

الخواء، والأفق الممتد، والسكون التام الذي يلف كل شيء، والفضاء الفسيح الذي يبدو أن الإنسان أمامه ضئيل وأنه أكبر منه بكثير، هي سمات مشتركة ربما في معظم المناطق الحدودية التي تقع على الحدود الفاصلة بين البلدان. تلك الحدود الجغرافية «المصطنعة» التي قامت على أساسها القوميات وتشكلت الهُويات، باتت جزء لا يتجزأ من رؤية الإنسان لنفسه وشريك أساسي في صياغة الإنسان لتصوراته عن نفسه وعن العالم وموقفه منهما باعتباره جزء من هذا العالم.

يبدأ أوزين شريطه بسمير آتيًا من بعيد يتقدم نحو الكاميرا وخلفه جبل ضخم يحتل عمق الكادر كله ويمنحه مهابة وكلما تقدم سمير ظهر كأنه يحمل على عاتقيه ثقل هذا الإرث، ثم يصل أمام العدسة لاهثًا، ويؤسس منذ البداية لفكرة التقسيم الجغرافي سؤال الـ«أين نحن؟» وما موقعنا في هذا العالم، فيشير أن هنا تقع المغرب، وعلى مقربة منا تقع إسبانيا، وهناك فرنسا وإن تبعد في مسافتها عن إسبانيا، ونحن هنا في الجزائر هذه هي أرضنا، وأرض أجدادنا، وأرض المخرج، فيقول له أن أصولك هنا أنت تنتمي لهذه الأرض بأرضها وسمائها وأحجارها وحشائشها والذئاب التي تعوي فيها، وروحها الشيطانية، ثم يلف هذا المشهد كله صوت الآذان في الخلفية، ليمنح بُعًدا إضافيًا ويُكمل تعريفه الذي أسس إليه بالدين كمكون رئيسي للهُوية والإرث الثقافي. وبالتالي نحن أمام رجل يعرف نفسه بانتمائاته فهو جزائري أولًا عربي ومسلم ثانيًا.

رأينا كمشاهدين مدينة «سيدي عمّار» الحدودية في أعين ابنها المخرج الوافد إليها من الغرب، العائد بمناسبة دفن أبيه في وطنه بعد أن تركها وعمره 17 عامًا، محمد أوزين والذي كان مصورًا فوتوغرافيًا قبل أن يصبح مخرجًا، في تكويناته للكادر أشبه باللوحات الفنية المرسومة، والتي تصلح ككارت بوستال للسائحين والزائرين، تعبر تمامًا عن علاقته بها، فسيدي عمّار كما صورها يجتمع في مشهديتها الخلابة بالنسبة إليه انطباق السماء بسحبها البيضاء، مع الأرض ذات الحشائش البرية والأحجار والجبال والبراح. هذه رؤية الوافد الذي وقع في أسر حب الطبيعة وجمال مدينة لم يعش بها يومًا قبل أن يأتيها، فكانت كادراته الثابتة الفوتوغرافية -إذا شئنا- تصلح كأغلفة لمجلات الطبيعة والجغرافيا. مؤكدًا ربما على غيريته، ورغم انتمائه بحكم أصوله البيولوجية إلى هذا المكان الذي جاء منه أبيه، إلا أنه يُعد آخر بالنسبة لسمير، وغريب على المكان لا من أهله!.

أما سيدي عمّار بالنسبة لسمير هي مجرد الأرض الجدباء والحجارة والعشب والجبل الأصم المهيب، لا يجد جميلًا في هذا المشهد الذي اعتاده ربما حد السأم، فبات لا يؤثر فيه ولا يحرك فيه شيئًا، بل يذهب لضريح سيدي عمّار -وهنا يظهر استخدام المونتاج بالمزج بين سمير وقبة الضريح من الداخل، والمزج هنا استخدمه المخرج مرتين أو ثلات ربما ليبين به تماهي سمير مع روحانية المكان وشخصيته المتدينة مرة، ومزج بين سمير والقمر مرة أخرى عندما يحكي قصة الرجل الذي كان يسوق بغله عبر الحدود ولم يجد له ظلًا وهذا التماهي بين سمير والقصة التي يرويها فأسوأ ما يخشاه المرء في هذه القرية هو أن يفقد ظله-. يذهب سمير للضريح ليدعو سيدي عمار ويسأله أن يوفقه في العيش في فرنسا أو أي مكان -ربما أراد أن يضيف بعيًدا عن هنا- فالبحر الفاصل بين مدينة عربية وأخرى أوروبية متجاورين جغرافيًا وبينهما تاريخ استعماري طويل يظل الآخر المتقدم نحمل له في داخلنا نظرة أخرى، وأحلام تداعب الخيال بتخطي البحر لنعيش حياة الثراء والرفاهية والنظام .. فعلى النقيض من الخال الوافد المبهور بالمناظر الطبيعية وكان يعيش بالفعل في مدينة أوروبية، يحلم سمير بترك هذا المكان برمته، مخلفًا ورائه الجبل، وإرثه الحضاري الثقيل الذي بدا أنه ينوء بحمله ولم يعد يطيقه، ويجد فرصته في بلاد الشمال المتقدم.

سمير شاب تجاوز الثلاثين عامًا من عمره، لا يملك المال لاستكمال بناء بيته المهجور، يحلم كأي شاب بسيط بالزواج وتأسيس عائلة، حتى أنه يداعب قطه ويقول له سيجدون لك شريكة وسيزوجونك، تندرًا على حاله هو الآدمي الذي لا يستطيع أن يتزوج. حتى الفتاة التي يحبها يلقاها سرًا، يراها المخرج من خلال ثقب ضيق صغير في جدار. تلك اللغة السينمائية التي امتلكها محمد أوزين ليعبر بها عن أفكاره دون كلام، إخلاصًا لطبيعة الفن السينمائي الأولى التي هي حكي الحدوتة بالصورة وما تحمله من رمزية موحية قد تَجُب الكلام، فدائمًا ما نرى سمير في لقطات مقربة معتمة، بدا في وحدته كأنه في قبر أو في رحم، كأنه أوزين في رحلته لاكتشاف هويته يعود بالإنسان إلى أصوله الأولى إلى بداياته، يرى سمير العالم خارجه من نافذة في مساحة مربع ضيق، ويرى حبيبته من ثقب صغير في جدار، رغم كل هذا البراح من حوله في الطبيعة والأفق الممتد، دائمًا ما نجد سمير مخنوقًا مُحاصرًا، نجح المخرج أن يحافظ على الإضاءة المعتمة لوجهه، ولون الغبار الأصفر كان لون الفيلم في معظمه.

سمير شخص متدين جدًا، وقَدَري، يصل لحد الاتكالية، يترك أموره على الله يدبرها هو له، في تكوين جميل للكادر نجد سمير يصلي تاركًا كل أموره إلى الله بينما يدور في أسفل زاوية الكادر اليمنى عجلة دراجته البخارية بخط أفقي ممتد من سمير إليه بطريقة آلية بدا معها سمير كأنه هذا الترس الصغير في آلة كونية كبيرة لا يملك إزائها شيئًا هو مُسيَّر لا مُخيَّر. كذلك الحاجز الخشبي الذي ظهر مرة يؤطِّر سمير كأنه حدوده تحتويه وهو في عمق الكادر، وكأنه حاجز لا يستطيع عبوره أو التعامل معه، ربما لا يستطيع تجاوز حدوده النفسية والجغرافية معًا. فهو أيضًا يعاني من أزمات نفسية وبدنية يلجأ في حلها لطقوس تراثية إما لإمام المسجد ليرقيه الرُقية الشرعية، أو لجدته لتمرر شيئًا محروقًا على جسده بطريقة تقليدية. فالخرافة والطب الشعبي مع الموروثات الدينية تشكل عالم هذا المكان الثقافي.

شريط الصوت في الفيلم شريط واقعي نسمع من خلاله صوت الريح، ولهاث سمير، ونفسه، وصوت عود الثقاب، وسحبه للدخان من سيجارته، كل هذه الأشياء ساهمت في تكريس حالة الواقعية التي أرادها المخرج لفيلمه برؤية سمير لبيئته. كما أنه استخدم الموسيقى التصويرية في بعض المواضع من تأليف تاتيانا باريس، استخدمت الجيتار الالكتروني، يعزف موسيقى أورينتال ربما إشارة للمزج بين الثقافتين التي يعبر هو نفسه عنها على مستوى الموسيقى. قد يرى بعض المشاهدين وقد يكونوا محقين في ذلك أن الزمن سار بطيئًا حد الملل وأن ثمة مواضع اكتنفها المط والتطويل، وأظن أن هذا الإبطاء في كل شيء هو جزء من طبيعة تلك البيئة وإيقاعها البطئ والملل الذي يصيب سمير الذي يحيا فيها حياةً متكررة. وطأة هذا الزمن العليل كان لابد لها أن تنعكس على الشاشة لنشعر بالملل مع سمير ونشاطره مشاعره الحقيقية وإحساسه الداخلي بوطأة الزمن عليه في بيئة شبه خاوية.

أخيرًا، سمير لا يعلم تحديدًا ما الذي يريده خاله من تصويره هذا الجزء من العالم، وما جدوى ذلك، حتى الله إذا كان هو هدفه من البحث فبحسب تعبيره لن يجده هنا على هذه الأرض. لكنه في النهاية قال له مُرِّحبًا به «أهلاً بك في وطنك» .. وشعرنا أنه يريد أن يضيف على كل حال!.

وفاء السعيد – القاهرة